Training am Computer – Datenbankfunktionen

Es sollte für jeden ernsthaften Schachspieler selbstverständlich sein, dass er seine Turnierpartien und die zugehörigen

Analysen aufbewahrt. Es macht immer wieder Freude, frühere Partien nachzuspielen und auch mit dem Abstand mehrerer Jahre

vielleicht noch Neues in ihnen zu entdecken.

Waren wir früher auf Schnellhefter oder Partiebüchlein angewiesen, nimmt uns heute der Computer viel Arbeit ab und schafft

zusätzlich neue Möglichkeiten.

Das Abspeichern der eigenen Partien

Jeder Spieler sollte eine Datenbank seiner aufgezeichneten Turnierpartien anlegen. Wenn es zweckmäßig erscheint, kann man auch

mehrere Datenbanken halten – z. B. getrennt nach Einzel- und Mannschaftsturnieren oder nach Vereins- und Schulschach.

Jeder Spieler sollte eine Datenbank seiner aufgezeichneten Turnierpartien anlegen. Wenn es zweckmäßig erscheint, kann man auch

mehrere Datenbanken halten – z. B. getrennt nach Einzel- und Mannschaftsturnieren oder nach Vereins- und Schulschach.

Wie bei allen Dateien auf einem Computer kommt es zunächst darauf an, sich für einen Dateinamen und einen Speicherordner

zu entscheiden. Ist das geschehen, kann es auch schon losgehen.

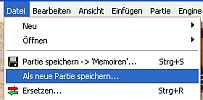

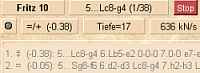

Nach Eingabe, Analyse und evtl. Kommentierung der Partie (im Beispiel mit Fritz) wählen wir den Menüpfad

Datei --- Als neue Partie speichern. Im nun folgenden Standard-Windows-Dialog wählt man den passenden Ordner und gibt

den Dateinamen ein oder wählt eine bereits bestehende eigene Datenbank, in welche die Partie eingefügt werden soll.

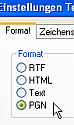

Beim Neuanlegen einer Datenbank muss man sich noch für einen Dateityp entscheiden. Um die Analyse- und Suchfunktionen

optimal nutzen zu können, sollte man hier den Typ Datenbanken wählen. Geht es hingegen darum, die Partie

per Email zu versenden, bietet sich eine PGN-Datei eher an.

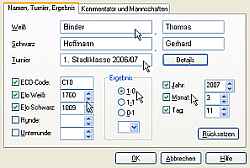

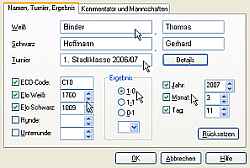

Es öffnet sich nun ein Fenster, in welchem man die Kenndaten der Partie eingeben muss. Als unverzichtbare wichtigste Daten

gehören hier her:

Es öffnet sich nun ein Fenster, in welchem man die Kenndaten der Partie eingeben muss. Als unverzichtbare wichtigste Daten

gehören hier her:

-

Die Namen der Spieler

-

Das Datum

-

Die Bezeichnung des Turniers

-

Das Ergebnis

-

DWZ- oder ELO-Zahlen

Über das Feld "Details" und den Reiter "Kommentator und Mannschaften" kann man noch weitere Eingaben vornehmen, wie den

Ort und die Namen der Vereine.

So verfährt man dann in der Folge mit allen eigenen Turnierpartien und baut sich daraus eine Datenbank auf, welche die

eigene schachliche Leistung sehr schön dokumentiert.

Kommentare in der Partie

Spätestens wenn wir in der Lage sind, unsere Partie dauerhaft aufzubewahren, lohnt es sich diese, auch mit eigenen Bemerkungen

zu versehen. Dazu gehören einerseits die Analysen zu besseren Zügen oder zu interessanten Alternativen. Andererseits hilft es

uns auch, in Worten die Gedankengänge und Stimmungen während der Partie, evtl. äußere Umstände und weitere sportliche

Aspekte (z. B. Bedeutung der Partie für die Mannschaft) aufzuschreiben. Fritz und Chessbase bieten hierfür eine

sogenannte "Kommentierungspalette". Sie ermöglicht uns, die Eingabe von Texten und den in einer früheren Trainingseinheit

bereits vorgestellten Kommentarzeichen ("Informator-Symbole").

Spätestens wenn wir in der Lage sind, unsere Partie dauerhaft aufzubewahren, lohnt es sich diese, auch mit eigenen Bemerkungen

zu versehen. Dazu gehören einerseits die Analysen zu besseren Zügen oder zu interessanten Alternativen. Andererseits hilft es

uns auch, in Worten die Gedankengänge und Stimmungen während der Partie, evtl. äußere Umstände und weitere sportliche

Aspekte (z. B. Bedeutung der Partie für die Mannschaft) aufzuschreiben. Fritz und Chessbase bieten hierfür eine

sogenannte "Kommentierungspalette". Sie ermöglicht uns, die Eingabe von Texten und den in einer früheren Trainingseinheit

bereits vorgestellten Kommentarzeichen ("Informator-Symbole").

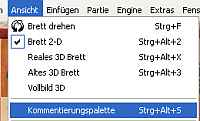

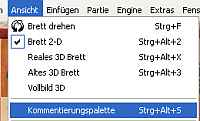

Das linke Bild zeigt den Menüpfad zum Aufruf der Kommentierungspalette. Im rechten oberen Bild sehen wir die Palette selbst mit

den Informator-Symbolen und den Buttons für die Texteingabe "Vor Zug" und "Nach Zug". Ist man sich über die Bedeutung eines

Symbols nicht ganz klar, lässt man kurz den Cursor darüber stehen und bekommt sofort die Erklärung. Im letzten Bild dieses

Abschnitts sehen wir die Verwendung von Zeichen (??) und Textkommentar.

Das linke Bild zeigt den Menüpfad zum Aufruf der Kommentierungspalette. Im rechten oberen Bild sehen wir die Palette selbst mit

den Informator-Symbolen und den Buttons für die Texteingabe "Vor Zug" und "Nach Zug". Ist man sich über die Bedeutung eines

Symbols nicht ganz klar, lässt man kurz den Cursor darüber stehen und bekommt sofort die Erklärung. Im letzten Bild dieses

Abschnitts sehen wir die Verwendung von Zeichen (??) und Textkommentar.

Hat man eine bereits gespeicherte Partie aufgerufen und diese nun mit Kommentaren ergänzt, darf man nicht vergessen sie in

geänderter Form abzuspeichern. Dazu dient die Funktion Datei --- Ersetzen.

Hat man eine bereits gespeicherte Partie aufgerufen und diese nun mit Kommentaren ergänzt, darf man nicht vergessen sie in

geänderter Form abzuspeichern. Dazu dient die Funktion Datei --- Ersetzen.

Partien versenden

Möchte man seine kommentierten Partien anderen Schachspielern oder dem Trainer per Email mitteilen, so bietet sich dafür eine Datei

im PGN-Format an. Dieses Format können praktisch alle Schachprogramme (darunter auch viele kostenlose Tools) lesen.

Ja selbst ganz ohne Schachprogramm ist die Verwendung möglich, handelt es sich doch um reine Textdateien, die man – wenn

auch etwas mühsam – am Schachbrett nachspielen kann.

Möchte man seine kommentierten Partien anderen Schachspielern oder dem Trainer per Email mitteilen, so bietet sich dafür eine Datei

im PGN-Format an. Dieses Format können praktisch alle Schachprogramme (darunter auch viele kostenlose Tools) lesen.

Ja selbst ganz ohne Schachprogramm ist die Verwendung möglich, handelt es sich doch um reine Textdateien, die man – wenn

auch etwas mühsam – am Schachbrett nachspielen kann.

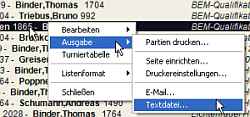

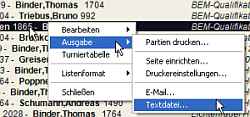

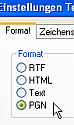

Eine PGN-Datei erzeugt man am einfachsten aus der Partieliste einer beliebigen Datenbank durch Markieren einer oder mehrerer

Partien. Dann wählt man nach einem Rechtsklick mit der Maus die Funktion Ausgabe --- Textdatei und kreuzt im folgenden

Fenster das Format "PGN" an. Dann muss man noch Speicherort und Name der Datei bestimmen (normaler Windows-Dialog) – fertig.

Das linke Bild zeigt übrigens auch, dass man mit dem gleichen Rechtsklick auch die Funktionen zum Ausdrucken einer Partie

aufrufen kann. Der Ausdruck in eine PDF-Datei wäre eine weitere Möglichkeit, Partien anderen Schachfreunden zugänglich zu machen.

Die in diesen Trainingsmaterialien allenthalben verwendete Darstellung von Partien zum Nachspielen im HTML-Browser ist leider

nicht aus Fritz erzeugbar, sondern "nur" aus dem weiterführenden Tool Chessbase.

Suchen in einer Datenbank

Bereits Fritz ermöglicht es, die Partien einer Datenbank nach verschiedenen Kriterien zu durchsuchen. Die im vorigen

Artikel (Vorbereitung auf einen konkreten Gegner) gezeigte Suchfunktion nach Partien eines Spielers und mit einer bestimmten

Stellung sind auch hier möglich. Man klickt im Kopf des Datenbankfensters auf das Filter-Symbol und füllt dann die Suchmasken

entsprechend der eigenen Anforderung aus.

Bereits Fritz ermöglicht es, die Partien einer Datenbank nach verschiedenen Kriterien zu durchsuchen. Die im vorigen

Artikel (Vorbereitung auf einen konkreten Gegner) gezeigte Suchfunktion nach Partien eines Spielers und mit einer bestimmten

Stellung sind auch hier möglich. Man klickt im Kopf des Datenbankfensters auf das Filter-Symbol und füllt dann die Suchmasken

entsprechend der eigenen Anforderung aus.

Das Programm Chessbase und andere spezialisierte Schach-Datenbanken haben noch eine Reihe weiterer Suchfunktionen

zu bieten.

Über den Suchfilter "Material" kann man bestimmte Materialkonstellationen auffinden. Das ist natürlich für das

Endspielstudium sehr interessant, aber auch für das Auffinden solcher Merkmale wie ungleichfarbiger Läufer.

Der Suchfilter "Manöver" ermöglicht die Suche nach bestimmten Zugfolgen, wobei diese auch "unscharf" definiert sein

können. Sehen wir, wie wir damit das klassische erstickte Matt in der Brettecke (siehe Trainingseinheit 2) finden.

Das hier gemeinte "erstickte Matt" ist durch eine klare Abfolge von Zügen gekennzeichnet:

-

Springer und Dame geben ein Doppelschach, wobei der Springer z. B. nach h3 zieht.

-

Der König geht in die Ecke.

-

Die Dame opfert sich auf dem Feld neben dem König.

-

Ein Turm schlägt die Dame.

-

Der Springer setzt (im Beispiel) auf f2 matt.

Wie geben diese Züge (aus Sicht von Schwarz) im Suchfenster "Manöver" ein – siehe Bild links oben. Dabei beachten wir noch das Ankreuzfeld beim

"horizontalen" Spiegeln. Damit werden auch Partien gefunden, in denen Weiß das Gewinnmanöver spielt.

Im kleinen rechten Bild sehen wir noch einmal die Definition der fünfzügigen Zugfolge. Man beachte, dass sowohl "black" und "white" als auch die

Abkürzungen der Figuren hier in englischer Sprache erscheinen.

Im kleinen rechten Bild sehen wir noch einmal die Definition der fünfzügigen Zugfolge. Man beachte, dass sowohl "black" und "white" als auch die

Abkürzungen der Figuren hier in englischer Sprache erscheinen.

Diese Suche findet in der aktuellen Mega-Database 161 Partien. Ein kurzer Rundblick zeigt, dass sie in der Tat das

erstickte Matt enthalten. Die Suche funktioniert also schon recht gut.

Es sind aber noch wenige Partien dabei, in denen z. B. das Feld h2 nicht von einem

weißen Bauern blockiert ist, sondern unter Beschuss eines schwarzen Läufers steht. Im strengen Sinne der Definition

wäre hier nicht von einem erstickten Matt zu reden.

Hier scheint die komfortable Suchfunktion von Chessbase an ihre Grenzen zu stoßen. Für noch feinsinnigere Abfragen

gibt es die Abfragesprache CQL (Chess Query Language), deren Anwendung aber schon die Grenze zum Programmieren erreicht

und hier nicht besprochen werden soll. Sie ist zum Beispiel in der Datenbank-Software Chess Assistant integriert.

Eröffnungsreferenz

In neueren Versionen hat Chessbase mit der Eröffnungsreferenz ein phantastisches Trainingsmittel zum Eröffnungsstudium

eingeführt. Man kann zu jeder Stellung der eigenen Partie – sinnvoll nur in der Eröffnung – anzeigen lassen, wie oft sie in

der mächtigen Datenbank von fast 4 Millionen Partien vorkommt, welche Züge in welcher Häufigkeit gespielt wurden und wie

die Erfolgsaussichten dieser Züge zu bewerten sind.

Wir wollen sehen, welche Erkenntnisse wir damit über die Eröffnungsphase einer Partie aus der BJEM U12 2006 gewinnen. Hier

zunächst die Anfangszüge der Partie.

Eröffnungsphase zur Demonstration der Referenz

Sehen wir uns nun für ausgewählte Züge das Bild der Referenzfunktion an:

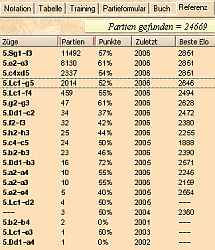

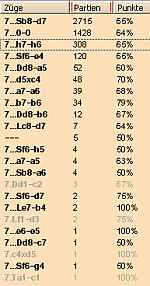

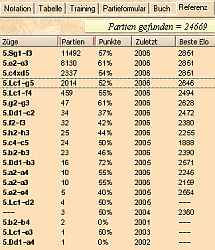

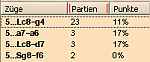

Nach den Zügen 1.d4 d5 – 2.c4 c6 – 3.Sc3 Sf6 sind wir in einer gut vertrauten Stellung der Slawischen Partie. Es ist

an dieser Stelle relativ unwichtig, in welcher Reihenfolge die Spieler ihre Leichtfiguren entwickeln. Die konkrete Stellung

nach 6 Halbzügen wird in der Datenbank fast 25000mal gefunden. Weiß hat eine große Auswahl von möglichen (und auch praktisch

angewandten Zügen). Mit Abstand am häufigsten folgt also nun die Entwicklung des Königsspringers (11492mal) gefolgt von e2-e3.

Gewisse Bedeutung haben offenbar der Abtausch auf d5 und die Entwicklung des Damenläufers nach g5. Alle anderen Züge kann man

getrost als Exoten bezeichnen.

Nach den Zügen 1.d4 d5 – 2.c4 c6 – 3.Sc3 Sf6 sind wir in einer gut vertrauten Stellung der Slawischen Partie. Es ist

an dieser Stelle relativ unwichtig, in welcher Reihenfolge die Spieler ihre Leichtfiguren entwickeln. Die konkrete Stellung

nach 6 Halbzügen wird in der Datenbank fast 25000mal gefunden. Weiß hat eine große Auswahl von möglichen (und auch praktisch

angewandten Zügen). Mit Abstand am häufigsten folgt also nun die Entwicklung des Königsspringers (11492mal) gefolgt von e2-e3.

Gewisse Bedeutung haben offenbar der Abtausch auf d5 und die Entwicklung des Damenläufers nach g5. Alle anderen Züge kann man

getrost als Exoten bezeichnen.

Im Bild interessieren uns vor allem die drei linken Spalten. Dahinter kann man noch einen Eindruck von der Stärke der Spieler

gewinnen, die den einen oder anderen Zug anwandten. Leicht eingerahmt erkennen wir den in der Partie tatsächlich gespielten

Zug.

Wer genau hinsieht, erkennt bei diesen Screenshots übrigens, dass die Zugnummer um "1" zu hoch steht. Dabei handelt

es sich um einen kleinen "Bug" in der aktuellen Chessbase-Version, der aber die Verwendbarkeit in keiner Weise

einschränkt.

In der Spalte "Punkte" sehen wir die aus dieser Stellung mit Weiß erspielte Punktausbeute. Die Zahlen

(jeweils klar über 50%) versprechen Weiß hier bei allen wesentlichen Fortsetzungen gute Aussichten. Andererseits ist unter

diesen Zügen kein klarer Vorzug für die eine oder andere Variante zu erkennen.

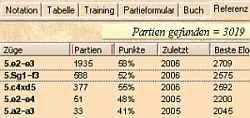

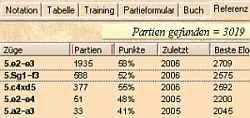

Gehen wir etwas weiter, so finden wir die Stellung nach 4.Lg5 e6 nur gut 3000mal in der Datenbank (linkes Bild). Führt man dann den

Partiezug 5.Sf3 aus, so sind es wieder 15050 Partien (rechtes Bild). Wie ist das möglich?

Gehen wir etwas weiter, so finden wir die Stellung nach 4.Lg5 e6 nur gut 3000mal in der Datenbank (linkes Bild). Führt man dann den

Partiezug 5.Sf3 aus, so sind es wieder 15050 Partien (rechtes Bild). Wie ist das möglich?

Natürlich – das Zauberwort heißt Zugumstellung. In weit mehr Partien wird also Weiß zunächst den Springer und erst

danach den Läufer entwickelt haben. Die resultierende Stellung ist die gleiche und unsere Funktion "Eröffnungsreferenz"

enthüllt dies mühelos.

Sie enthüllt noch etwas: An Position 9 der hier am häufigsten gespielten Züge steht --- gar kein Zug – und das mit einer

Erfolgsaussicht von immerhin 50%. Ja – es soll Spieler geben, die sich an dieser Stelle auf Remis einigen…

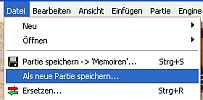

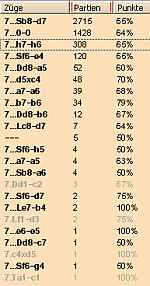

Wir gehen weiter und führen die Züge 5… Le7 – 6.e3 aus. Die jetzt gesehene Stellung wurde ca. 4800mal gefunden.

Schwarz hat eine große Auswahl an Zügen. Am häufigsten wird offenbar Sb8-d7 gespielt, auch die kurze Rochade ist sehr

häufig. Der von Schwarz in unserer BJEM-Partie gewählte Zug h7-h6 steht immerhin auf Platz 3, ist aber deutlich seltener.

Wir gehen weiter und führen die Züge 5… Le7 – 6.e3 aus. Die jetzt gesehene Stellung wurde ca. 4800mal gefunden.

Schwarz hat eine große Auswahl an Zügen. Am häufigsten wird offenbar Sb8-d7 gespielt, auch die kurze Rochade ist sehr

häufig. Der von Schwarz in unserer BJEM-Partie gewählte Zug h7-h6 steht immerhin auf Platz 3, ist aber deutlich seltener.

Diesmal ist die Referenz-Anzeige aber auch aus einem anderen Grund interessant. Neben den nun nicht mehr überraschenden

Remisschlüssen fallen 4 Züge (aus 7 Partien) auf, in denen an dieser Stelle Weiß gezogen hat. (Chessbase stellt sie

deutlich blasser dar, als die übrigen Züge.)

Wie kann das sein – wir sind

doch nach 6.e3 und es muss Schwarz am Zuge sein?. Richtig – doch die Stellung lässt sich natürlich auch mit weißem

Zugrecht erspielen, wenn Schwarz irgendwo "ein Tempo verloren" hat, und das muss wohl in jenen sieben Partien passiert sein.

Vorstellbar wäre etwa, dass Schwarz zunächst Lf8-b4 gespielt und den Läufer dann später nach e7 zurück gezogen hat.

Dass ihm dies schlecht bekam enthüllt die Referenz übrigens auch: Aus den 7 genannten Partien holten die Weiß-Spieler 5,5 Punkte.

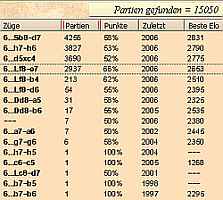

Wenn wir diese Referenz-Analyse fortsetzen, haben wir bereits nach 8… Ld6 eine Trefferquote von Null erreicht.

Ab dieser Stelle waren unsere Spieler also auf eröffnungstheoretischem Neuland. Die in diesen Bildern angedeuteten guten

Aussichten für Weiß bewahrheiteten sich übrigens ebenfalls. Der Anziehende gewann die Partie.

Unser abschließendes Bild soll zeigen, dass die Referenz-Analyse oft mehr über eine Eröffnung aussagt, als es die Bewertung

eines Schachprogramms (siehe Teil 1 dieser Serie) tun kann.

Das ist auch ganz verständlich. Gerade in Eröffnungen ohne taktisches Gemetzel oder klare Fehler wird ein Schachprogramm nur

schwer einen spürbaren Vorteil für die eine oder andere Seite ausmachen können. Die geballte Fülle der praktischen Erfahrungen

zeigt dann aber u.U. sehr deutlich, dass die Aussichten ungleich verteilt sind, zumindest aber, dass bessere Alternativen

zur Wahl gestanden hätten. Sehen wir auch dazu ein Partiebeispiel:

Eröffnungsphase zum Vergleich von Engine und Referenz

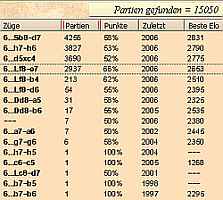

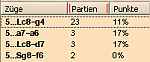

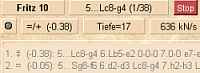

Es genügt, wenn wir uns hier auf die Stellung nach 5.Lb5 konzentrieren. Wir haben zwar nur 31 Partien mit dieser

Stellung gefunden (was an sich schon verdächtig ist), doch die Punktausbeute ist extrem eindeutig. Rechnet man die angegebenen

Prozente um, so hat Weiß aus 31 Partien nur 3,5 Punkte geholt. Man wird also dringend davon abraten, sich auf diese

Stellung einzulassen.

Es genügt, wenn wir uns hier auf die Stellung nach 5.Lb5 konzentrieren. Wir haben zwar nur 31 Partien mit dieser

Stellung gefunden (was an sich schon verdächtig ist), doch die Punktausbeute ist extrem eindeutig. Rechnet man die angegebenen

Prozente um, so hat Weiß aus 31 Partien nur 3,5 Punkte geholt. Man wird also dringend davon abraten, sich auf diese

Stellung einzulassen.

Lässt man hingegen Fritz die Stellung analysieren, so findet er auch bei längerer Rechenzeit nichts Verdächtiges und

wirft eine nahezu ausgeglichene Bewertung aus (siehe rechtes Bild).

Solange es um Eröffnungsstellungen geht, in denen kein forcierter Vorteil für eine Seite zu erwarten ist, scheint mir die

Aussage der Eröffnungs-Referenz wesentlich wertvoller als eine Engine-Analyse.

Freilich muss man auch diese Aussagen – wie jede Statistik – kritisch hinterfragen. Bei unerwartet eindeutigen Ergebnissen

sollte man zumindest folgende Aspekte genauer untersuchen, um eine belastbare Bewertung zu erhalten:

-

Gibt es Auffälligkeiten im zeitlichen Verlauf der Partien? Vielleicht wurde eine bestimmte starke Fortsetzung erst in jüngerer

Vergangenheit entdeckt. Dann können die vorher gespielten Partien in ihrer Aussage wertlos sein.

-

Liegen viele Partien aus schwächeren Turnieren vor? Sie werden oft durch schwere Patzer entschieden, die mit dem Verlauf

der Eröffnung nichts mehr zu tun haben. Hier hilft ein Datenbank-Filter auf Partien starker Meister.

-

Gibt es eine Häufung von Partien mit identischem Verlauf? Die meisten bekannten Eröffnungsfallen werden immer wieder

gespielt. Gerade in Amateur- und Nachwuchsturnieren finden sich Dutzende von Partien mit immer dem gleichen erstickten

Matt oder schnellem Damenverlust. Wie sieht das statistische Bild ohne diese Partien aus?

Im oben diskutierten Fall wurden die genannten Kriterien übrigens eingehend geprüft und waren nicht relevant.

Für Fragen, Kritiken und Anregungen bitte

Email an mich

© Weitergabe und -verwendung nur nach ausdrücklicher Zustimmung.

Thomas Binder, 2007

Jeder Spieler sollte eine Datenbank seiner aufgezeichneten Turnierpartien anlegen. Wenn es zweckmäßig erscheint, kann man auch

mehrere Datenbanken halten – z. B. getrennt nach Einzel- und Mannschaftsturnieren oder nach Vereins- und Schulschach.

Jeder Spieler sollte eine Datenbank seiner aufgezeichneten Turnierpartien anlegen. Wenn es zweckmäßig erscheint, kann man auch

mehrere Datenbanken halten – z. B. getrennt nach Einzel- und Mannschaftsturnieren oder nach Vereins- und Schulschach. Es öffnet sich nun ein Fenster, in welchem man die Kenndaten der Partie eingeben muss. Als unverzichtbare wichtigste Daten

gehören hier her:

Es öffnet sich nun ein Fenster, in welchem man die Kenndaten der Partie eingeben muss. Als unverzichtbare wichtigste Daten

gehören hier her:

Spätestens wenn wir in der Lage sind, unsere Partie dauerhaft aufzubewahren, lohnt es sich diese, auch mit eigenen Bemerkungen

zu versehen. Dazu gehören einerseits die Analysen zu besseren Zügen oder zu interessanten Alternativen. Andererseits hilft es

uns auch, in Worten die Gedankengänge und Stimmungen während der Partie, evtl. äußere Umstände und weitere sportliche

Aspekte (z. B. Bedeutung der Partie für die Mannschaft) aufzuschreiben. Fritz und Chessbase bieten hierfür eine

sogenannte "Kommentierungspalette". Sie ermöglicht uns, die Eingabe von Texten und den in einer früheren Trainingseinheit

bereits vorgestellten Kommentarzeichen ("Informator-Symbole").

Spätestens wenn wir in der Lage sind, unsere Partie dauerhaft aufzubewahren, lohnt es sich diese, auch mit eigenen Bemerkungen

zu versehen. Dazu gehören einerseits die Analysen zu besseren Zügen oder zu interessanten Alternativen. Andererseits hilft es

uns auch, in Worten die Gedankengänge und Stimmungen während der Partie, evtl. äußere Umstände und weitere sportliche

Aspekte (z. B. Bedeutung der Partie für die Mannschaft) aufzuschreiben. Fritz und Chessbase bieten hierfür eine

sogenannte "Kommentierungspalette". Sie ermöglicht uns, die Eingabe von Texten und den in einer früheren Trainingseinheit

bereits vorgestellten Kommentarzeichen ("Informator-Symbole").

Das linke Bild zeigt den Menüpfad zum Aufruf der Kommentierungspalette. Im rechten oberen Bild sehen wir die Palette selbst mit

den Informator-Symbolen und den Buttons für die Texteingabe "Vor Zug" und "Nach Zug". Ist man sich über die Bedeutung eines

Symbols nicht ganz klar, lässt man kurz den Cursor darüber stehen und bekommt sofort die Erklärung. Im letzten Bild dieses

Abschnitts sehen wir die Verwendung von Zeichen (??) und Textkommentar.

Das linke Bild zeigt den Menüpfad zum Aufruf der Kommentierungspalette. Im rechten oberen Bild sehen wir die Palette selbst mit

den Informator-Symbolen und den Buttons für die Texteingabe "Vor Zug" und "Nach Zug". Ist man sich über die Bedeutung eines

Symbols nicht ganz klar, lässt man kurz den Cursor darüber stehen und bekommt sofort die Erklärung. Im letzten Bild dieses

Abschnitts sehen wir die Verwendung von Zeichen (??) und Textkommentar. Hat man eine bereits gespeicherte Partie aufgerufen und diese nun mit Kommentaren ergänzt, darf man nicht vergessen sie in

geänderter Form abzuspeichern. Dazu dient die Funktion Datei --- Ersetzen.

Hat man eine bereits gespeicherte Partie aufgerufen und diese nun mit Kommentaren ergänzt, darf man nicht vergessen sie in

geänderter Form abzuspeichern. Dazu dient die Funktion Datei --- Ersetzen.

Möchte man seine kommentierten Partien anderen Schachspielern oder dem Trainer per Email mitteilen, so bietet sich dafür eine Datei

im PGN-Format an. Dieses Format können praktisch alle Schachprogramme (darunter auch viele kostenlose Tools) lesen.

Ja selbst ganz ohne Schachprogramm ist die Verwendung möglich, handelt es sich doch um reine Textdateien, die man – wenn

auch etwas mühsam – am Schachbrett nachspielen kann.

Möchte man seine kommentierten Partien anderen Schachspielern oder dem Trainer per Email mitteilen, so bietet sich dafür eine Datei

im PGN-Format an. Dieses Format können praktisch alle Schachprogramme (darunter auch viele kostenlose Tools) lesen.

Ja selbst ganz ohne Schachprogramm ist die Verwendung möglich, handelt es sich doch um reine Textdateien, die man – wenn

auch etwas mühsam – am Schachbrett nachspielen kann. Bereits Fritz ermöglicht es, die Partien einer Datenbank nach verschiedenen Kriterien zu durchsuchen. Die im vorigen

Artikel (Vorbereitung auf einen konkreten Gegner) gezeigte Suchfunktion nach Partien eines Spielers und mit einer bestimmten

Stellung sind auch hier möglich. Man klickt im Kopf des Datenbankfensters auf das Filter-Symbol und füllt dann die Suchmasken

entsprechend der eigenen Anforderung aus.

Bereits Fritz ermöglicht es, die Partien einer Datenbank nach verschiedenen Kriterien zu durchsuchen. Die im vorigen

Artikel (Vorbereitung auf einen konkreten Gegner) gezeigte Suchfunktion nach Partien eines Spielers und mit einer bestimmten

Stellung sind auch hier möglich. Man klickt im Kopf des Datenbankfensters auf das Filter-Symbol und füllt dann die Suchmasken

entsprechend der eigenen Anforderung aus. Im kleinen rechten Bild sehen wir noch einmal die Definition der fünfzügigen Zugfolge. Man beachte, dass sowohl "black" und "white" als auch die

Abkürzungen der Figuren hier in englischer Sprache erscheinen.

Im kleinen rechten Bild sehen wir noch einmal die Definition der fünfzügigen Zugfolge. Man beachte, dass sowohl "black" und "white" als auch die

Abkürzungen der Figuren hier in englischer Sprache erscheinen.

Nach den Zügen 1.d4 d5 – 2.c4 c6 – 3.Sc3 Sf6 sind wir in einer gut vertrauten Stellung der Slawischen Partie. Es ist

an dieser Stelle relativ unwichtig, in welcher Reihenfolge die Spieler ihre Leichtfiguren entwickeln. Die konkrete Stellung

nach 6 Halbzügen wird in der Datenbank fast 25000mal gefunden. Weiß hat eine große Auswahl von möglichen (und auch praktisch

angewandten Zügen). Mit Abstand am häufigsten folgt also nun die Entwicklung des Königsspringers (11492mal) gefolgt von e2-e3.

Gewisse Bedeutung haben offenbar der Abtausch auf d5 und die Entwicklung des Damenläufers nach g5. Alle anderen Züge kann man

getrost als Exoten bezeichnen.

Nach den Zügen 1.d4 d5 – 2.c4 c6 – 3.Sc3 Sf6 sind wir in einer gut vertrauten Stellung der Slawischen Partie. Es ist

an dieser Stelle relativ unwichtig, in welcher Reihenfolge die Spieler ihre Leichtfiguren entwickeln. Die konkrete Stellung

nach 6 Halbzügen wird in der Datenbank fast 25000mal gefunden. Weiß hat eine große Auswahl von möglichen (und auch praktisch

angewandten Zügen). Mit Abstand am häufigsten folgt also nun die Entwicklung des Königsspringers (11492mal) gefolgt von e2-e3.

Gewisse Bedeutung haben offenbar der Abtausch auf d5 und die Entwicklung des Damenläufers nach g5. Alle anderen Züge kann man

getrost als Exoten bezeichnen.

Gehen wir etwas weiter, so finden wir die Stellung nach 4.Lg5 e6 nur gut 3000mal in der Datenbank (linkes Bild). Führt man dann den

Partiezug 5.Sf3 aus, so sind es wieder 15050 Partien (rechtes Bild). Wie ist das möglich?

Gehen wir etwas weiter, so finden wir die Stellung nach 4.Lg5 e6 nur gut 3000mal in der Datenbank (linkes Bild). Führt man dann den

Partiezug 5.Sf3 aus, so sind es wieder 15050 Partien (rechtes Bild). Wie ist das möglich? Wir gehen weiter und führen die Züge 5… Le7 – 6.e3 aus. Die jetzt gesehene Stellung wurde ca. 4800mal gefunden.

Schwarz hat eine große Auswahl an Zügen. Am häufigsten wird offenbar Sb8-d7 gespielt, auch die kurze Rochade ist sehr

häufig. Der von Schwarz in unserer BJEM-Partie gewählte Zug h7-h6 steht immerhin auf Platz 3, ist aber deutlich seltener.

Wir gehen weiter und führen die Züge 5… Le7 – 6.e3 aus. Die jetzt gesehene Stellung wurde ca. 4800mal gefunden.

Schwarz hat eine große Auswahl an Zügen. Am häufigsten wird offenbar Sb8-d7 gespielt, auch die kurze Rochade ist sehr

häufig. Der von Schwarz in unserer BJEM-Partie gewählte Zug h7-h6 steht immerhin auf Platz 3, ist aber deutlich seltener.

Es genügt, wenn wir uns hier auf die Stellung nach 5.Lb5 konzentrieren. Wir haben zwar nur 31 Partien mit dieser

Stellung gefunden (was an sich schon verdächtig ist), doch die Punktausbeute ist extrem eindeutig. Rechnet man die angegebenen

Prozente um, so hat Weiß aus 31 Partien nur 3,5 Punkte geholt. Man wird also dringend davon abraten, sich auf diese

Stellung einzulassen.

Es genügt, wenn wir uns hier auf die Stellung nach 5.Lb5 konzentrieren. Wir haben zwar nur 31 Partien mit dieser

Stellung gefunden (was an sich schon verdächtig ist), doch die Punktausbeute ist extrem eindeutig. Rechnet man die angegebenen

Prozente um, so hat Weiß aus 31 Partien nur 3,5 Punkte geholt. Man wird also dringend davon abraten, sich auf diese

Stellung einzulassen.